相続税の申告が誤っていた場合の対処法は?

相続税の申告を終えた後に誤りに気づくこともあります。

申告内容にミスがあった場合は、早めに修正や訂正の手続を行うことが大切です。

本記事では、相続税申告の誤りに対して取るべき対応として「修正申告」や「更正の請求」の内容や流れを解説いたします。

相続税の申告が誤っていた時の対処法

相続税の申告後に誤りに気づいた場合、速やかな対処が必要です。

相続税の申告が誤っていた場合の対処法には、次の2つがあります。

- 修正申告

- 更正の請求

誤りの内容によって、上記の2つのうち取るべき対処法が異なります。

誤りの性質に応じた正しい手続を理解することが重要です。

修正申告

修正申告とは、納税者自身が申告内容の誤りに気づいた際に正しい内容に訂正して、再度、申告を行う手続です。

申告漏れや評価誤りにより、本来より少ない税額を納めていた場合に必要となります。

自発的に行うことで、加算税などのペナルティが軽減される可能性もあります。

修正申告は税務調査で更正を受けるまでであれば、いつでも提出することができます。

更正の請求

更正の請求とは、申告内容に誤りがあり、本来より多くの相続税を納めてしまった場合に、納税者が税務署に対して税額の減額を求める手続です。

相続税の申告期限から5年以内であれば請求が可能です。

例えば、控除の適用漏れや財産評価の過大計上などがあったときに、更正の請求を行うことで、払いすぎた相続税の金額の還付を受けることができます。

修正申告が必要なときは?

修正申告が必要となるケースには次のようなものがあります。

遺産分割協議がまとまらなかった

遺産分割協議では、被相続人の財産をどう配分していくかを決めていきます。

しかし、相続税の申告期限である「相続を開始した日の翌日から10カ月」の間に、遺産分割協議がまとまらない場合には、ひとまず法定相続分で遺産を分割したとみなして、相続税の申告を済ませてしまうことがあります。

その後、遺産分割協議が成立し、実際に取得した財産が法定相続分よりも多い場合は、修正申告を行う必要があります。

相続税の特例を誤って適用していた

相続税には納税額を軽減できる特例があります。

特例を適用するには細かい条件を満たす必要があるため、誤って特例を適用してしまう場合もあります。

その際には、修正申告により軽減された相続税の分を支払う必要があります。

申告後に新たな財産が見つかった

相続税の申告書に記載されていない財産が見つかった場合、再度、遺産分割協議を行って分割内容を決定します。

新たな財産の分割により相続財産が増えるときは、修正申告が必要です。

修正申告をした際にペナルティはある?

修正申告を行った場合、本来の税額との差額に対して追加の納税が必要となりますが、それとは別にペナルティとして加算税や延滞税が課されることがあります。

延滞税は本来の納付期限の翌日から課せられ、税率は納付期限から2カ月を境に異なります。

原則、納付期限の翌日から2カ月以内であれば、税率は年7.3%、2カ月を過ぎていれば年14.6%です。

しかし、延滞税の税率は年によって変動していて、令和4年から令和7年の税率は納付期限の翌日から2カ月以内であれば年2.4%、2カ月を過ぎていれば年8.7%になっています。

また、加算税について本来よりも少額の申告をしていた場合、「過少申告加算税」が課されることがあります。

過少申告加算税の税率は5~15%の間で、申告をした時期によって異なります。

税務調査の事前通知を受取る前に申告をすれば、加算税は免除となるため、早めの申告が重要です。

修正申告の手続の流れ

修正申告の手続は誤りの内容を最初に確認し、修正後の正しい税額を計算することから始まります。

必要に応じて税理士などの専門家に相談し、誤りの原因と修正内容を明確にします。

そのうえで、所轄の税務署に対して「修正申告書」を提出します。

申告書には、修正内容や追加で納める税額などを記載し、必要な添付資料も併せて提出します。

追加納付がある場合には、修正申告書の提出までに納付を行うのが原則です。

手続が完了すると、税務署から確認通知が届くことがあります。

更正の請求の流れ

更正の請求を行う場合、まず申告内容を精査し、本来より多く納めていた税額を明らかにする必要があります。

請求理由としては、控除や特例の適用漏れ、財産評価の過大などが多く見られます。

そのうえで、相続税の申告書の提出期限から5年以内に「更正の請求書」を税務署に提出します。

請求書には、訂正内容、請求の理由、訂正後の税額などを明記し、証拠書類を添付します。

税務署による審査の結果、請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます。

申請から還付までには一定の期間を要します。

まとめ

相続税の申告に誤りがあった場合、内容に応じて「修正申告」又は「更正の請求」の手続を取る必要があります。

誤って少なく申告していた場合は修正申告、多く納めていた場合は更正の請求が適用されます。

どちらも早めの対応が重要であり、不安がある方はぜひ税理士にご相談ください。

KNOWLEDGE基礎知識とキーワード

相続対策に関する記事

認定経営革新等支援機関に関する記事

キーワード

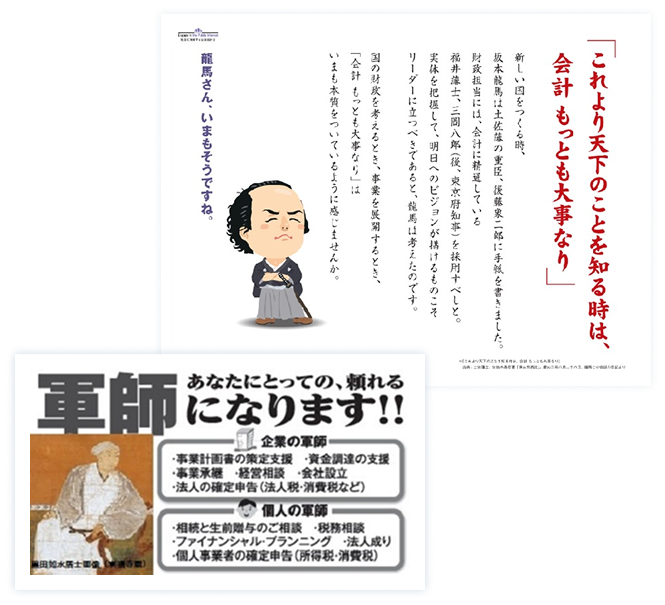

PROFILE代表者の紹介

美藤 直人(びとう なおひと) / 公認会計士・税理士

大手監査法人での豊富な実務経験と、企業支援・相続・事業承継まで幅広い支援実績を持つ公認会計士・税理士です。

金融庁勤務や上場企業の社外役員など、多角的な視点で経営をサポートしています。

皆さまの『良き経営アドバイザー(軍師)』を目指して

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

公認会計士・税理士の美藤直人(びとうなおひと)と申します。

私は1991年に公認会計士試験(旧第2次試験)に合格後、大手監査法人に勤務していましたが、2011年に税理士登録して当事務所を設立し、企業・個人事業者であるお客さまに対してご事業の発展をサポートするアドバイザー‘軍師’であり続けたいと考えて業務を行ってきました。

物価や金利の変動など経済環境が大きく変化する今、経営にはこれまで以上に柔軟な判断と確かな戦略が求められています。公認会計士・税理士として、経営者の皆さまの意思決定を支え、安心して事業を発展させていけるように全力でサポートすることが、私の真の仕事であると考えています。また、『史記』(中国前漢の武帝の時代の歴史書)に「計は会なり」という言葉が初めて表れたのが「会計」という言葉の始まりだと言われています。この「計は会なり」は「各方面の現場の真実を正しく報告すれば、ビジネスの価値が増大する」という意味であり、私が公認会計士・税理士として「会計」のお手伝いをすることが、お客さまのご事業の発展に通じることになります。

お客様の発展を自分の喜びとし、信頼される‘軍師’として法令に基づいた節税と経営サポートを行ってまいります。

今までの実務経験を活かしながら、「お客さまとともに成長する」ことを大切にし、起業支援、個人事業者の法人成り、創業融資、補助金の申請、税務申告(法人税、所得税、消費税、相続税など)、事業承継、事業再生、事業計画の作成支援、M&Aの買収調査まで幅広くお手伝いをしています。

お気軽にご相談ください。

OFFICE事務所概要

| 名称 | 美藤公認会計士・税理士事務所 |

|---|---|

| 事務所所在地 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 八千代ビル東館3階B号室 |

| 連絡先 | TEL:06-4800-8410 |

| 代表者 | 美藤 直人(びとう なおひと) |

| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日※事前にご連絡いただければ、休日も対応します。 |

アクセス

大阪メトロ南森町駅・JR大阪天満宮駅の3番出口を出て天神橋筋商店街を北に120m

1つ目の小さな十字路を右折して40m先の右側のビル(1階に皮膚科と調剤薬局があります)